Un uomo, grossa statura, sguardo timido, un po’ ingenuo.

La camera lo segue, mentre si sentono le urla off-screen di Sam Rockwell, qui nel ruolo dell’avvocato Watson Bryant.

Già dalla prima scena, la regia, nella sua freddezza quasi clinica, crea un’ambiguità. Un uomo buono. Un uomo servizievole che vuole solamente proteggere le persone. Un uomo che fa tenerezza. Eppure, c’è uno straniamento nei silenzi, nel modo in cui la macchina da presa indugia in sguardi e in situazioni. Nel modo in cui l’occhio meccanico sembra pedinare sia il protagonista che tutte quelle figure che, negativamente, lo accerchieranno, soffocandolo. La suspense cresce a ogni immagine, a ogni suono, nel tentativo di far credere al pubblico, anche solo per un secondo, che il colpevole sia lui, Richard Jewell.

A 89 anni, Clint Eastwood, decide di tornare a girare argomenti spinosi, in questo caso la storia di Richard Jewell: una persona normale, il classico americano che, ritrovatosi in una situazione straordinaria (il salvataggio di numerose vite a Centennial Park da un attentato terroristico), invece di iniziare il proprio percorso eroico e di ricevere un riconoscimento, inizia una discesa negli inferi, mentre l’opinione pubblica e le autorità federali cercano di “friggerlo”, di “mangiarlo vivo”. Eastwood non vuole però raccontare il solito dramma. Il suo intento è quello di scuotere le coscienze e, per farlo, utilizza gli strumenti più raffinati del cinema come la già citata suspense, arricchita sia da situazioni drammaturgiche che proprio da espedienti di regia.

Tra questi ultimi, lo stile freddo, quasi chirurgico, già riscontrato in Mystic River, e il dilatamento delle inquadrature oltre il normale minutaggio, che permette una nuova codifica del silenzio. Silenzio che aiuta, piano piano, a portare gli spettatori dentro la mente di Jewell, fino alla sua esplosione, ricca di dolore. Dolore per il quale il pubblico si sente sia partecipe sia, in parte, colpevole, a causa di quella ambiguità iniziale. Ambiguità che non è casuale ma che serve nel processo di accusa al governo americano, all'FBI e ai media, tra i principali incriminati tramite la figura di Kathy Scruggs, interpretata da una magistrale Olivia Wilde, la cui performance, come quella di Paul Walter Hauser (Richard Jewell), entra nelle ossa e riverbera anche fuori dal buio della sala cinematografica, seguita in secondo piano da Kathy Bates (Bobi Jewell), candidata per questo ruolo agli Oscar, e da Sam Rockwell.

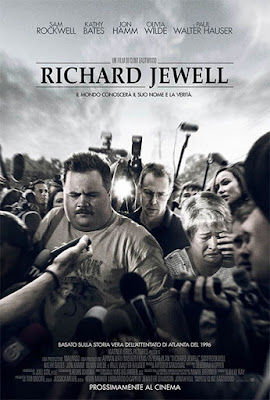

Richard Jewell, ultima opera di Clint Eastwood, tratta da una storia vera e basata sull’articolo “American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell” di Marie Brenner, è uno di quei film capaci, tramite una maestria, soprattutto di regia, ma anche data dalla bravura del cast artistico, di lasciare lo spettatore col fiato sospeso, per un così intenso stato di coinvolgimento in cui viene trasportato. Ogni possibile difetto, dal più semplice al più grave, come la mancanza di messa in sincrono in alcune inquadrature della sequenza dedicata al primo concerto, passa in secondo piano e, nonostante la durata abbastanza classica di 129 minuti, il pubblico sembra chiederne ancora di più, aspettando non solo che “il mondo conosca il nome e la verità relativa a Richard Jewell”, ma un riconoscimento e una giustizia, che purtroppo lo schermo non può mostrarci, in quanto parte di una scena mai girata nella realtà americana. Richard Jewell è il dolore del silenzio, provato davanti a uno schermo nel buio della sala cinematografica.

Nessun commento:

Posta un commento